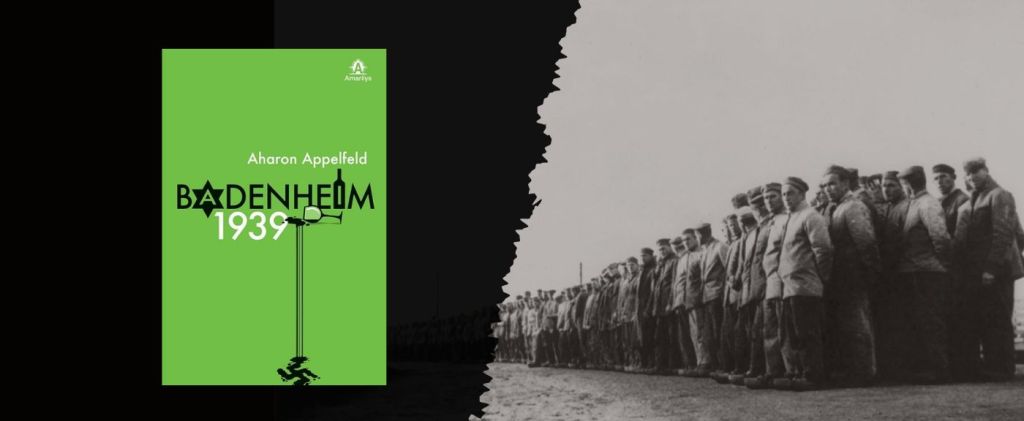

Aharon Appelfeld constrói em Badenheim 1939 uma obra delicada e, ao mesmo tempo, brutal, que aborda alienação, memória e o destino coletivo dos judeus europeus às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Publicado originalmente em 1978, o romance não descreve diretamente os horrores do Holocausto, mas evoca, com sutileza, o clima de espera silenciosa que o precedeu.

A narrativa é conduzida por um narrador onisciente que, propositalmente, não entrega tudo ao leitor. Não há um protagonista definido; a história gira em torno de um grupo de personagens de quem conhecemos apenas o essencial. Aqui e ali surgem informações limitadas, sempre insuficientes para traçar um retrato completo de suas personalidades ou passados. Com isso, Appelfeld parece querer mostrar que, mais do que indivíduos, importa a história coletiva — a que não aconteceu apenas em Badenheim, mas em tantos outros lugares da Europa nas décadas de 1930 e 1940: os guetos, as deportações, os campos de concentração.

O livro se abre em meio a uma atmosfera festiva: habitantes, turistas e convidados se preparam para mais uma temporada de veraneio. Aos poucos, porém, esse clima alegre vai sendo perturbado por uma inquietação que começa a contaminar conversas, olhares e gestos. É a presença da Divisão Sanitária, órgão estatal que, sob o pretexto de cuidar da saúde pública, passa a registrar todos os judeus da cidade — inclusive os turistas que estavam ali apenas para passar as férias.

Curiosamente, as ações da Divisão Sanitária não causam alarde de imediato. Alguns riem, outros preferem ignorar, e os poucos que protestam o fazem de forma tímida. Isso ocorre principalmente porque muitos dos judeus ali presentes são os chamados judeus assimilados: não praticam ritos, não falam iídiche e, principalmente, não se reconhecem como judeus, mas como austríacos cultos. Por isso, custam a acreditar que o Estado — o seu Estado — os esteja reduzindo a uma identidade que eles próprios já não reivindicam.

Esse conflito de identidade fica particularmente evidente em duas passagens marcantes. Na primeira, um diálogo entre o Doutor Langmann e Schutz:

– Sou austríaco de nascimento e a lei austríaca recai sobre mim enquanto eu viver.

– Mas por acaso você também é judeu, se eu não me engano.

– Judeu. O que é isso de judeu? Diga-me você, por gentileza, o que é isso?

Na segunda, quando chegam à cidade judeus vindos de fora, um recém-chegado tenta agredir o dono do hotel, culpando os Ostjuden — judeus pobres e tradicionalistas do Leste Europeu — pela situação. Depois, arrependido, ele desabafa:

– Eu não sabia. Eu peço perdão. De repente tiraram tudo de mim. Empurraram-me para cá sob pretexto de eu ser judeu. Com certeza pensavam nos Ostjuden. E eu sou como vocês, austríaco. Meus antepassados? Eu não sei. Pode ser. Quem sabe? De que importa o que eram meus antepassados?

Esses trechos evidenciam a falta de ligação das personagens com a própria identidade judaica. E, paradoxalmente, é exatamente essa identidade atribuída pelos outros que determina o destino comum de todos eles.

Mas, voltando à narrativa, não surpreende, então, quando, em poucos dias, a Divisão Sanitária fecha Badenheim: os portões são trancados, os contatos externos cessam, e o que era um retiro de verão torna-se um gueto. O autor evita qualquer referência explícita ao nazismo, deixando ao leitor a tarefa de conectar a narrativa aos fatos históricos. Enquanto as personagens se recusam a enxergar a realidade, o leitor já conhece o desfecho. E esse jogo entre o que se mostra e o que o leitor percebe é um dos grandes trunfos do romance.

À medida que a história avança, cresce a tensão entre aparência e realidade, entre a promessa de “reassentamento na Polônia” e o destino verdadeiro. Mesmo diante de crescentes restrições e violência, não há qualquer sinal de uma resistência no grupo. Predomina um discurso de aceitação das decisões do Estado e as personagens se convencem, repetidamente, de que talvez encontrem boas condições de vida na Polônia — enquanto o leitor já sabe o que os aguarda.

Essa passividade, por mais chocante que pareça, não é incomum: relatos como o de Elie Wiesel em “A Noite” mostram como muitos judeus europeus hesitaram em reconhecer a iminência do perigo, tentando minimizar ou negar a realidade.

A última frase do romance resume de forma poderosa essa aceitação quase absurda. Já dentro dos vagões que os levarão à Polônia, o Doutor Pappenheim — figura central na legitimação das decisões oficiais — declara:

– Se os vagões estão sujos, isso significa que o trajeto não será demorado.

O romance não se encerra, mas se interrompe. E essa interrupção é proposital: não há final fechado, porque o destino daquelas pessoas já é amplamente conhecido pelo leitor. Appelfeld entrega, mais uma vez, ao leitor a responsabilidade de preencher a lacuna.

Assim, Badenheim 1939 não é apenas uma narrativa histórica: é uma reflexão sobre identidade, sobre o poder das ilusões coletivas e sobre a cegueira diante da catástrofe iminente. É uma obra breve, mas poderosa, que trabalha não com grandes gestos, mas com sutilezas — e que permanece ecoando muito depois que a última página é virada.

Deixe um comentário